夏の疲れを癒す!韓国の伝統保養食&ドリンクで、元気を取り戻す。

暑い夏を乗り切るために、韓国で古くから親しまれてきた「保養食」と「健康ドリンク」を取り入れて、体調を整えましょう。疲れた体を癒し、元気を取り戻すための夏バテ対策にぴったりの伝統的な韓国料理&健康ドリンクを7つご紹介します。蓮の葉ごはんから、五味子茶、梨ジュースまで、自然の恵みを活かしたヘルシーなレシピを試してみてください。

【1】夏の保養食:蓮の葉ごはん(연잎밥)

韓国の伝統的な保養食「蓮の葉ごはん」は、もち米にナツメや栗、銀杏、松の実などの栄養豊富な食材を混ぜ、蓮の葉で包んで丁寧に蒸した料理です。蓮の葉の爽やかな香りがごはんに染み渡り、上品な風味が広がります。

普段の家庭料理とは一線を画し、精進料理や薬膳料理として親しまれ、特に暑さで体力が落ちる夏には、健康回復を目的とした「保養食」として人気があります。

蓮の葉には、体内にこもった熱を冷まし、余分な水分を排出する利尿作用があるとされており、以下のような健康効果が期待されています。

<1-1>蓮の葉・蓮の葉ごはんの効能

| 効果 | 内容 |

| 🔥 熱中症・夏バテ予防 | 蓮の葉茶は熱と湿気を取り除き、清涼感を与える |

| 💪 疲労回復 | 蓮の実やもち米が消化器系を補い、体力回復をサポート |

| ✨ 美肌効果 | フラボノイドやポリフェノールによる抗酸化作用で肌の老化予防 |

| 💧 デトックス | 利尿作用で老廃物を排出し、むくみを改善 |

そのため、「蓮の葉茶」は水分代謝を整え、熱中症・夏バテ対策に、 「蓮の葉ごはん」は疲労回復や美肌を目指す人におすすめなのです。

<1-2>起源と食文化の広がり

この料理の起源は、仏教僧侶が修行中に携えていた保存食にあります。蓮の葉の抗菌・防腐作用を利用し、暑さや湿気から食材を守るために工夫されたのが始まりです。

百済時代の仏教文化の影響もあり、蓮は神聖な植物として扱われ、蓮の葉料理が根付きました。

特に以下の地域では、現在でも蓮の葉ごはんがよく食べられています:

- 全羅北道・金堤(キムジェ)

- 忠清南道・扶余(プヨ) … 百済の古都であり、仏教文化と蓮文化が色濃く残る地域

また、ソウルや北村などの都市部でも、健康志向のレストランで提供されており、観光客からの関心も高まっています。

<1-3> 他国での蓮の葉の活用

韓国以外でも、蓮の葉は伝統料理に幅広く使われています。

- 🇨🇳 中国:中華ちまき(荷葉飯)や薬膳料理に使用

- 🇹🇼🇻🇳 台湾・ベトナム:蓮茶や葉包み料理として親しまれている

- 🇯🇵 日本:中華料理店や薬膳料理で見かけることがあるが、一般家庭では未浸透

<1-4>蓮の葉を活用したレシピ

📌韓国式・蓮の葉ごはん(연잎밥)

材料:

・もち米 2カップ

・ナツメ、栗、銀杏、松の実 各適量

・塩 少々

・蓮の葉(乾燥) 2枚

作り方:

1. もち米を水に浸しておく(2時間以上)

2. 蓮の葉を熱湯で戻し、殺菌する

3. もち米に具材を混ぜ、蓮の葉で包む

4. 蒸し器で30〜40分蒸す

📌蓮の葉包み鶏肉団子(中華風アレンジ)

鶏ひき肉にもち米、干し椎茸、干しエビなどを加え、団子状にして蓮の葉で包んで蒸す。薬膳料理として満足感◎

📌蓮の葉茶(荷葉茶)

乾燥蓮の葉を煮出して飲むシンプルな健康茶。 レモンや蜂蜜を加えると爽やかさがアップし、夏バテ予防にぴったり。

【2】夏の滋養食:参鶏湯(サムゲタン)

サムゲタンは、若鶏の腹にもち米や高麗人参、ナツメ、栗、松の実、にんにくなどを詰めて煮込んだ韓国の伝統的な薬膳スープです。滋養強壮に優れた食材を一羽の鶏に詰め込んで煮込むことで、「食べる漢方」とも称されるほど、体力回復や免疫力向上に効果があるとされています。

韓国では、特に夏の暑さが厳しい時期「伏日(ポンナル)」と呼ばれる日に食べる習慣があり、夏バテ対策の保養食として広く親しまれています。

主な材料とその効能

| 材料 | 効能・特徴 |

|---|---|

| 若鶏 | 高タンパク・低脂肪。体力回復、免疫力強化に◎ |

| 高麗人参 | 疲労回復、血行促進、集中力アップ。韓方の代表的な滋養強壮食材 |

| ナツメ | 鉄分・ビタミンCが豊富。貧血予防、美肌、精神安定に効果的 |

| にんにく | 抗菌・抗ウイルス作用。血流促進、冷え性改善にも |

| もち米 | 胃腸を温め、消化吸収を助ける。エネルギー補給に最適 |

| 栗・銀杏 | ビタミンB群やミネラルが豊富。滋養強壮、疲労回復に効果 |

<2-1>サムゲタンの効能

- 疲労回復・体力増強:高麗人参や鶏肉の栄養が体にしっかり染み渡ります。

- 免疫力アップ:にんにくやしょうがの抗菌作用で風邪予防にも。

- 冷え性・貧血対策:ナツメやもち米が体を内側から温め、血を補います。

- 美肌・アンチエイジング:コラーゲンやビタミンが肌のハリを保ちます。

<2-2>起源と食文化の広がり

サムゲタンの起源には諸説ありますが、朝鮮王朝時代の「鶏の水炊き(ペクスク)」が原型とされ、日本統治時代(1910〜1945年)に高麗人参を加えた「鶏参湯(ケサムタン)」として発展したと考えられています。

当初は富裕層の間で薬膳スープとして飲まれていましたが、1950年代以降に高麗人参の流通が広がり、1960年代には「参鶏湯(サムゲタン)」という名称で一般にも普及。現在では、韓国全土で親しまれる夏の定番保養食となっています。

特に以下のような文化的背景があります:

- 「伏日(ポンナル)」:日本の「土用の丑の日」にあたる日の事を、韓国では「伏日」と呼びます。旧暦なので毎年変わりますが、7~8月の間に3回(初伏・中伏・末伏)あります。日本では、暑い時期を乗り切れるように、滋養食として「うなぎ」を食べますが、韓国では夏の三伏(初伏・中伏・末伏)にあたる日に、暑気払いとしてサムゲタンを食べる習慣があります。

- 「薬食同源」思想:韓医学に基づき、食事で体調を整えるという考え方が根底にある

- 専門店の存在:韓国各地にサムゲタン専門店があり、観光客にも人気

<2-3>他国での類似料理・文化

- 🇨🇳 中国:人参鶏湯や燉鶏湯など、薬膳スープ文化が豊富。サムゲタンの原型とされる説もあるが、調理法や食材構成は異なる

- 🇹🇼 台湾:麻油鶏など、鶏と漢方を使った滋養スープが一般的

- 🇯🇵 日本:薬膳料理や韓国料理店で提供されるが、家庭料理としてはまだ浸透していない

<2-4>サムゲタンのレシピ

📌材料(2人分)

- 若鶏(丸鶏) 1羽(または手羽元・もも肉で代用可)

- もち米 大さじ3

- 高麗人参(乾燥) 1本(または人参茶パック)

- ナツメ、栗、松の実、にんにく 各適量

- 長ねぎ、生姜 適量

- 水 1.5〜2L

- 塩・こしょう 適量

📌作り方

- もち米を洗って水に浸けておく(30分以上)

- 鶏の腹にもち米と薬膳食材を詰め、竹串や糸で閉じる

- 鍋に鶏と水、長ねぎ、生姜を入れて火にかける

- アクを取りながら2〜3時間じっくり煮込む

- 塩・こしょうで味を調え、スープごと提供

【3】夏の保養食:チュオタン(추어탕/ドジョウ汁)

チュオタンは、栄養価の高いドジョウ(韓国語で「ミルチ」)を煮込んで作る滋養強壮スープで、韓国では古くから「体力回復の妙薬」として親しまれています。特に暑さで体が弱りやすい夏の時期に食べることで、精をつけ、夏バテを防ぐ効果が期待されています。

すり潰したドジョウを長時間煮込み、えごまの粉やにんにく、ネギ、唐辛子などと合わせて味付けされたスープは、濃厚でコク深く、ほんのりピリ辛な味わいが特徴です。韓医学においても「精を補い、血を養う食材」として重宝されてきました。

<3-1>チュオタンの効能

| 効果内容 | 説明 |

|---|---|

| 💪 疲労回復 | ドジョウは高たんぱく・低脂肪。アミノ酸やカルシウム、ビタミンが豊富で、体力回復をサポート。 |

| 🔥 免疫力強化 | 鉄分・亜鉛・ビタミンB群が豊富で、免疫細胞の働きを助ける。風邪予防にも効果的。 |

| 💧 血流改善・貧血予防 | 鉄分豊富なドジョウとえごまのオメガ脂肪酸が、血液の循環を促進し、貧血対策に◎ |

| 🌿 消化促進・解毒 | 唐辛子やにんにくの香辛料効果で消化を助け、体内の老廃物を排出。夏バテ・胃の不調を改善。 |

<3-2>起源と食文化の広がり

チュオタンの歴史は、朝鮮時代にまでさかのぼります。農村地域では、田んぼや川で捕まえたドジョウをすり潰してスープにし、栄養源として食べてきました。もともとは庶民のスタミナ食でしたが、今では専門店も多く、都市部でも広く楽しまれています。

特に以下の地域では、名物料理として愛されています:

- 全羅北道・南原(ナムウォン):チュオタンの本場。ナムウォン式は、ドジョウを丸ごと煮てから濾すスタイルで、濃厚な仕上がりが特徴。

- 慶尚道地方:やや辛めの味付けで、にんにくと唐辛子を効かせるのが特徴。

また、冷え性や体調不良を改善する薬膳スープとして、韓方医院(ハンバンウォン)でもすすめられることがあるほどです。

<3-3>他国での類似料理・文化

| 国・地域 | 類似料理・文化 |

|---|---|

| 🇨🇳 中国 | ドジョウの煮込み料理「泥鳅湯(ニーチウタン)」が存在。滋養食として夏に好まれる。 |

| 🇯🇵 日本 | ドジョウ料理は江戸前の「どじょう鍋」が有名だが、薬膳的な利用は少ない。韓国ほど広くは普及していない。 |

| 🇹🇭 タイ | タイの田舎料理では、ドジョウを使ったスープや揚げ料理があり、滋養食として扱われる。 |

<3-4>チュオタンのレシピ(2人分)

📌材料

- 生または下処理済みのドジョウ 約300g

- えごま粉(またはすりごま) 大さじ2

- にんにく(みじん切り) 1片

- ネギ(みじん切り) 1/2本

- 韓国産唐辛子粉 大さじ1(好みで調整)

- 醤油 大さじ1

- 水 1L

- 塩・こしょう 適量

- 春菊やクレソンなどの葉物野菜(トッピング用)

📌作り方

- ドジョウは下処理(ぬめり取りや内臓処理)後、柔らかくなるまで煮る(圧力鍋を使うと早い)。

- 煮たドジョウをミキサーでペースト状にする(骨ごとすり潰すのが伝統的)。

- 鍋に水を入れ、ペースト状のドジョウ、えごま粉、にんにく、唐辛子粉を加えて煮込む。

- 醤油、塩・こしょうで味を整え、最後にネギと葉野菜を加える。

- ごはんと一緒に提供するのが定番。

【4】疲労回復ドリンク:五味子茶(오미자차)

五味子(オミジャ)は、韓国の伝統的な健康食材として長く愛されてきた植物で、実際には赤く小さな果実です。学術的には Schisandra chinensis という植物の実で、分類上は果実ですが、効能が薬草レベルに優れていることから「薬草のような果実」として位置付けられています。甘味・酸味・塩味・苦味・辛味の五味をバランスよく含むため、「五味子」と呼ばれています。

五味子には、ビタミンCやアントシアニン、ポリフェノールなどの抗酸化成分が豊富に含まれています。そのため、免疫力を高め、抗疲労効果やデトックス効果が期待できるとして、特に暑い夏や体力が落ちやすい時期におすすめです。

<4-1>五味子茶の効能

| 効果内容 | 説明 |

|---|---|

| 💪 疲労回復 | 五味子には、疲れた体をリフレッシュさせるエネルギー補給の効果があり、体力回復をサポート。 |

| 🧠 精神安定・集中力向上 | 五味子に含まれるアントシアニンが精神を落ち着け、集中力を高める効果があるとされています。 |

| 💧 デトックス効果 | 体内の毒素や老廃物を排出し、腎臓や肝臓の働きをサポートするデトックス効果が期待できます。 |

| 🛌 免疫力強化 | ビタミンCが豊富で、風邪予防や免疫力の強化に役立つ。 |

| 🌿 美肌効果 | アントシアニンやポリフェノールの抗酸化作用で、肌の老化防止や美肌効果も。 |

<4-2>五味子茶の起源と食文化の広がり

五味子は、韓国をはじめ、中国や日本、東南アジアなどでも使用されており、薬膳や伝統的なドリンクとして重宝されています。韓国では、「五味子」と呼ばれるこの果実は、特に「五味子茶」として親しまれ、韓方の一部としても知られています。昔は、五味子の実を漬け込んでお酒を作ることもあり、薬膳酒として飲まれていました。

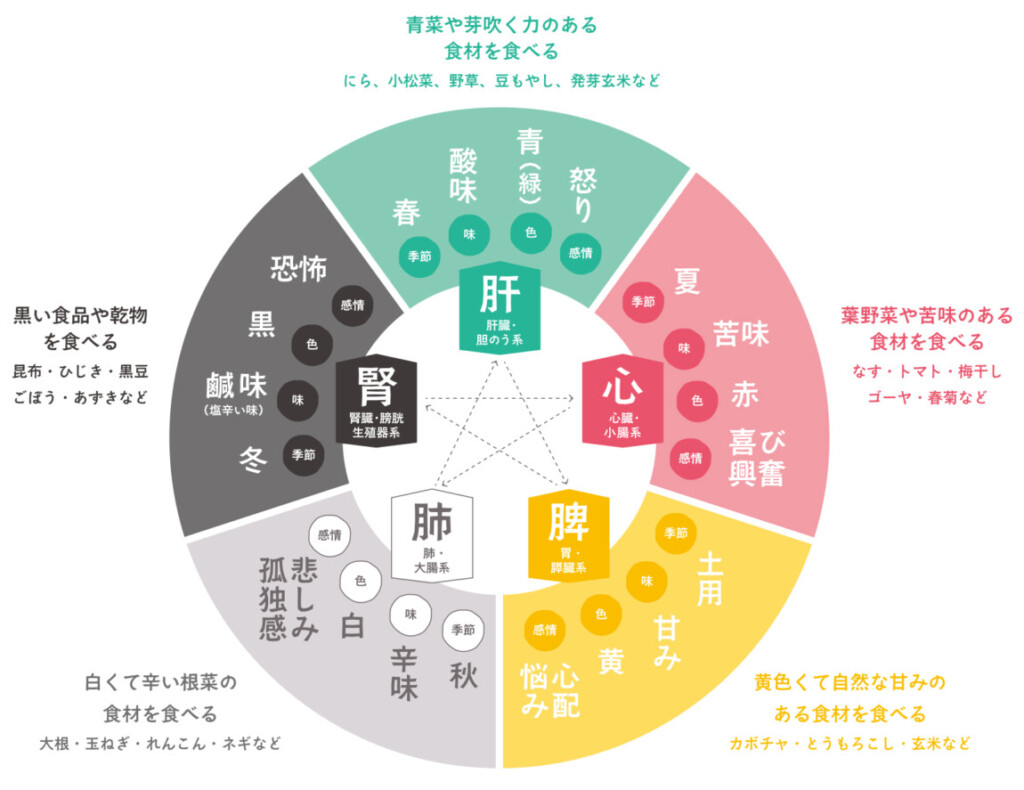

五味子が使用されている文化圏の特徴として、「五行説(陰陽五行)」に基づく食養生の影響が大きいとされます。この五味子の五つの味は、それぞれ体内のエネルギーを調整し、バランスを取るために用いられることから、薬膳の一部として重要な役割を果たします。

特に以下の地域では、五味子茶が夏バテ予防や健康回復ドリンクとして多く飲まれています

- 全羅道:五味子を使った健康茶が有名で、特に老舗のお茶屋で楽しめる。

- 首都圏(ソウル、釜山):近年、健康志向の高まりとともに、多くのカフェで五味子ドリンクや五味子茶を提供。

<4-3>他国での五味子の活用

五味子は、韓国だけでなく他国でも広く利用されています。

| 国・地域 | 類似料理・文化 |

|---|---|

| 🇨🇳 中国 | 中国では「五味子茶」や「五味子酒」が人気で、健康に良いとして、薬膳や滋養ドリンクに多く使われます。 |

| 🇯🇵 日本 | 日本では「五味子」の名前自体はあまり浸透していないが、東洋医学的な考え方の中で使われることはあります。 |

| 🇻🇳 ベトナム | ベトナムでも「五味子」はその抗酸化効果や健康維持に利用されることがあります。 |

<4-4>韓国式:五味子茶のレシピ

📌材料

- 五味子(乾燥) 大さじ2

- 水 1L(または少し多め)

- ハチミツ(または砂糖) お好みで

📌作り方

- 五味子を水で洗い、軽く水気を切ります。

- 鍋に水を入れ、五味子を加えて強火で煮立たせます。

- 沸騰後、中火で約15〜20分間煮込みます(色が鮮やかな赤色に変わります)。

- ハチミツや砂糖で甘さを調整します。

- 茶こしで濾してカップに注ぎます。

📌アレンジ

- 冷やして飲む:暑い夏には冷蔵庫で冷やして飲むと、さっぱりとして喉越しが良くなります。

- 炭酸水で割る:五味子茶を炭酸水で割って、爽やかなフレーバーのドリンクとしても楽しめます。

【5】熱冷ましドリンク:梨ジュース(페차)

梨ジュース(ペチャ)は、韓国の伝統的な熱冷ましドリンクとして非常に人気があり、特に暑い夏の日に体を冷やし、喉を潤すための最適な飲み物です。梨はそのまろやかな甘さとさっぱりとした味わいで、韓国では昔から夏バテ予防や体調不良の改善に役立つ食品とされています。

梨には豊富な水分と食物繊維が含まれており、消化を助けるだけでなく、体内の余分な熱を冷ます効果もあります。加えて、ビタミンCやカリウムが豊富で、夏の疲れた体をリフレッシュする効果も期待でき、特に熱中症対策にも効果的です。

<5-1>梨ジュース(ペチャ)の効能

| 効果内容 | 説明 |

|---|---|

| 🔥 熱冷まし | 梨には体内の熱を冷ます作用があり、暑い時期にぴったりの清涼飲料です。 |

| 💧 水分補給 | 梨は95%が水分でできており、喉の渇きを癒し、夏の暑さで失われた水分を補います。 |

| 🌿 消化促進 | 食物繊維が豊富で、消化を助け、腸内環境を整える効果があります。 |

| 💪 体力回復 | ビタミンCが免疫力を高め、カリウムが疲労回復をサポート。 |

| 🛌 美肌効果 | 抗酸化作用のあるビタミンCが肌を整え、シミや乾燥を防ぎます。 |

<5-2>梨ジュース(ペチャ)の起源と食文化の広がり

梨ジュース(ペチャ)は、韓国では古くから伝統的な冷たい飲み物として夏に飲まれています。特に梨の産地である全羅南道や京畿道などでは、家庭やレストランでよく提供されます。

梨は韓国の伝統的な薬膳でも利用されており、梨の清涼感と体内の熱を冷ます効果が強調されています。韓医学では「熱を冷ます食材」として古くから知られ、特に夏バテ防止のために食べられてきました。

また、梨は「秋の実」として秋にも収穫され、韓国の季節の移ろいを感じさせる食材としても親しまれています。梨ジュースは、韓国の家庭料理やデザートの一部としても提供されることがあり、特に韓国の家庭料理店やカフェでよく見かけます。

<5-3>他国での梨の活用

梨は韓国だけでなく、他国でも利用されています。

| 国・地域 | 類似料理・文化 |

|---|---|

| 🇨🇳 中国 | 中国では「雪梨膏(シュエリゴ)」などのシロップや薬膳として使われることが多い。 |

| 🇯🇵 日本 | 日本では梨は生食が主流で、ジュースやシロップとしての利用は少ないが、梨の品種は非常に豊富。 |

| 🇻🇳 ベトナム | ベトナムでは梨を使ったジュースやデザートがあり、熱い気候に合ったリフレッシュメントとして人気。 |

<5-4>韓国式梨ジュース(ペチャ)のレシピ

📌材料

- 梨(大きめ) 1個

- 水 500ml

- ハチミツまたは砂糖 お好みで

- レモン汁 少々(お好みで)

📌作り方

- 梨は皮をむき、芯を取り除き、細かく切ります。

- 切った梨と水をブレンダーに入れ、滑らかになるまでミキサーで撹拌します。

- もしお好みであれば、ハチミツや砂糖で甘さを調整し、レモン汁を少量加えます(レモンが梨の甘さを引き立てます)。

- グラスに注ぎ、冷蔵庫で冷やしてから提供します。

📌アレンジ

- 炭酸水で割る:炭酸水を加えて、軽やかな飲み心地のスパークリング梨ジュースとして楽しむこともできます。

- アイスで冷たく:氷を加えて、さらに冷たい飲み物にして、暑い夏の日にぴったりです。

【6】シッケ(식혜、ライスジュース)

シッケ(식혜)は、韓国で古くから親しまれている伝統的な発酵飲料で、甘酒のようなやさしい甘みが特徴です。主にもち米を発酵させて作られ、疲労回復や消化促進、そして体温を下げる効果があり、夏バテ対策として最適な一杯として注目されています。

「お祭りや祝いの場」「食後」「サウナの後」など、さまざまな場面で親しまれており、冷やして飲めば蒸し暑い夏にも心身をリフレッシュしてくれる頼もしい存在です。

<6-1>シッケの効能

- 消化促進: 発酵によって腸内環境が整い、消化を助けます。

- 疲労回復: もち米や発酵によるエネルギー補給が疲れた体にエネルギーを与えます。

- クールダウン効果:冷やして飲むことで体の熱を下げ、リフレッシュ効果が得られる。

<6-2>シッケの種類と地域ごとの特徴

地域ごとの気候や風土、食材の特色によってシッケにはさまざまなバリエーションが存在します。中でも、夏向きか冬向きかという効能も異なり、季節や体調に合わせて選ぶのがおすすめです。

| 地域・種類 | 主な材料 | 特徴 | 夏向き or 冬向き |

|---|---|---|---|

| 安東シッケ(慶尚道) | 大根+唐辛子粉 | ピリ辛&シャキシャキ食感 | 夏・冬両用(胃腸ケア) |

| 蓮の葉シッケ(江原道) | 蓮の葉 | 利尿・体温調整に優れる | ✅ 夏向き |

| カボチャシッケ(京畿道) | カボチャ | 体を温める・栄養補給 | 冬向きだが冷やしても◎ |

| トウモロコシシッケ | トウモロコシ | 水分豊富・甘みで元気回復 | ✅ 夏向き |

| 高麗人参シッケ(江華島) | 高麗人参 | 滋養強壮・免疫力向上 | 冬向き(疲労回復に◎) |

※カボチャや高麗人参入りのタイプは本来冬に重宝されますが、疲労回復の観点からは夏にも選ばれることがあります。

1. 慶尚道の安東シッケ(大根と唐辛子粉入り)

慶尚道(キョンサンド)の安東市(アンドン)では、シッケに大根と唐辛子粉を加えるユニークなバリエーションがあります。この地域のシッケは、他のシッケよりも少し辛みがあり、大根のシャキシャキ感と唐辛子粉の風味が特徴です。

📌なぜ大根と唐辛子粉を使うか?

慶尚道は湿度が高い気候で、食材が傷みやすくなるため、大根は消化を助け、体を冷やす効果があります。また、唐辛子粉は防腐効果とともに、辛味が食欲を増進させるため、このような地域特有の材料が使用されています。

📌効果

大根は消化促進に役立ち、唐辛子粉は体を温める効果があり、胃腸の働きが良くなるとされています。特に、長時間座って食事を取ることが多かった昔の慶尚道の人々にとっては消化を助け、体調を整える役割を果たしていました。

2. 江原道の蓮の葉シッケ

江原道(カンウォンド)のシッケには蓮の葉が使われているバリエーションがあります。蓮の葉は、体を冷やす効果や利尿作用があり、特に湿気が多い夏にぴったりの食材です。

📌なぜ蓮の葉?

江原道は山岳地帯が多く、特に夏の湿気が強い地域です。蓮の葉は体内の余分な水分を排出し、体温を調整するのに最適な食材です。

📌効果

蓮の葉は利尿作用があり、むくみを改善する効果があります。また、クールダウン効果があるため、暑い夏にぴったりの食材です。

3. 京畿道のカボチャシッケ

京畿道(キョンギド)では、シッケにカボチャを加えるバリエーションがあります。カボチャは、胃腸を温め、消化を助ける効果があります。

📌なぜカボチャ?

京畿道は温暖な気候で、風味の良い作物(カボチャや野菜)が多く生産されているため、季節の食材としてカボチャがよく使われます。カボチャはまた、体を温める効果があり、寒い季節に消化を助け、胃腸を保護します。

📌効果

カボチャにはビタミンAやカリウムが豊富で、特に気管支炎や喘息に効果があるとされています。体を温め、健康維持にも役立ちます。

4. トウモロコシシッケ

トウモロコシを使ったシッケは、甘みが特徴的で、飲むとエネルギーを補充する感覚が得られます。特に、夏の暑い時期に水分補給を兼ねて飲まれることが多いです。

📌なぜトウモロコシを使うか?

トウモロコシは韓国の多くの地域で栽培されており、特に暑い夏の季節にエネルギー源として使われることが多いです。トウモロコシは水分を多く含んでおり、夏バテ予防にも役立ちます。

📌効果

トウモロコシはエネルギー源として優れ、また便通を良くする効果があります。トウモロコシシッケはその甘さと栄養価の高さで、特に夏にぴったりです。

5. 江華島の高麗人参シッケ

江華島(カンファド)では、高麗人参を使ったシッケがあります。高麗人参は韓国を代表する薬膳食材で、体力を回復し、免疫力を高める効果があります。

📌なぜ高麗人参を使うか?

江華島は韓国でも高麗人参の栽培が盛んな地域であり、特に錦山(クムサン)は高麗人参の名産地として有名です。この地域では、寒さが厳しい冬に備えるために、高麗人参がよく使用されています。

▼韓国最大の高麗人参の栽培地「錦山:クムサン」

📌効果

高麗人参には疲労回復、免疫力強化、血行促進の効果があり、体調を整えるために非常に効果的です。高麗人参シッケは、特に疲れた体を癒すために飲まれます。

その他のユニークなシッケの味わい(夏にもおすすめ)

| バリエーション | 主な材料 | 効能と特徴 |

|---|---|---|

| 生姜シッケ | 生姜+もち米 | 冷えを改善しつつスッキリした後味 |

| 柚子シッケ | 柚子果汁+もち米 | 爽やかな酸味で暑さを吹き飛ばす |

| 梨シッケ | 梨+もち米 | 甘くみずみずしく、体に潤いを与える |

| 緑豆シッケ | 緑豆+もち米 | 体内の熱を冷まし、さっぱりとした飲み口 |

<6-3>シッケの起源と飲用文化の広がり

シッケは、時代やシーンに応じて用途が変化してきた発酵飲料です。

もともとは、韓国の家庭で祝いの場(旧正月、誕生日、成人など)で振る舞われる特別な飲み物として親しまれてきました。家庭で丁寧に作られた甘みのあるこの発酵飲料は、「おもてなしの気持ち」や「節目の喜び」を表す一杯でもあったのです。

一方でその健康効果──消化促進や体調管理への効能──に注目が集まり、現代では「夏バテ対策の冷たいドリンク」としても人気を集めています。特にサウナの後や食後のデザートドリンクとして冷やして飲むスタイルが浸透し、家庭だけでなく外食文化の一部としても広がっています。

かつては特別な日の飲み物、そして今は日常でも気軽に楽しめる“体にやさしい夏の一杯”──そんなふうに用途とシーンが多様化したことで、シッケは今でも人々に愛され続けているのです。

<6-4>他国でのシッケに似たドリンク

- 中国: 甘酒のような発酵飲料が一般的です。

- 日本: 甘酒が発酵ドリンクとして広まり、夏の風物詩としても親しまれています。

- タイ: 似たような発酵飲料があり、米を発酵させたものを利用する文化があります。

<6-5>シッケのレシピ

📌材料

- もち米 1カップ

- 砂糖 1カップ

- 水 4カップ

- 酵母(シッケ用) 適量

📌作り方

- もち米を洗い、蒸してから冷ます。

- 鍋に水を入れ、沸騰させてからもち米を加える。

- もち米を発酵させるために酵母を加え、常温で約2〜3日発酵させる。

- しっかりと発酵したら、砂糖を加えて甘さを調整する。

- 冷やしてから提供します。

【7】夏季限定:ウリジュース(오이주스)

ウリジュース(오이주스)は、韓国の夏にぴったりの清涼飲料で、暑い日を爽やかに過ごすためのドリンクです。ウリ(きゅうり)は水分が豊富で、体を冷やす効果があり、夏バテ対策にも効果的です。また、きゅうりにはカリウムが含まれており、体内の余分な塩分を排出するのに役立ちます。

<7-1>夏季限定:ウリジュースの効能>

- 体の水分補給: きゅうりは約95%が水分でできており、夏の暑い季節には水分補給に最適です。

- 利尿作用: きゅうりに含まれるカリウムが体内の余分なナトリウムを排出し、むくみを防ぎます。

- 消化促進: きゅうりには消化を助ける酵素が含まれており、食後の飲み物としても最適です。

- クールダウン効果: きゅうりは体を冷やし、暑さから体を守る効果があります。

夏の熱い日には、冷たいウリジュースが最高のリフレッシュメントです。

<7-2>ウリジュースの起源と食文化の広がり

ウリジュースは、韓国では暑い季節の水分補給としてよく飲まれるドリンクです。ウリ(きゅうり)は夏野菜として広く栽培され、家庭の食卓にも頻繁に登場します。ウリジュースは、韓国では軽食や軽いデザートとしても楽しむことができます。

<7-3>ウリジュースのレシピ

📌材料

- きゅうり 1本

- レモン汁 大さじ1

- 蜂蜜(または砂糖) 適量

- 水 1カップ

📌作り方

- きゅうりをよく洗い、皮をむく(お好みで皮を残しても良い)。

- きゅうりをミキサーにかけてジュース状にする。

- レモン汁と蜂蜜を加え、甘さと酸味を調整する。

- 水を加えて薄め、冷やしてから提供する。