“鬼”も逃げ出す、真夏の健康法。――江戸から続く頭のお灸でスッキリ暑気払い!

日本の夏は蒸し暑く、体力を奪われがち。そんな季節を健やかに過ごすために、古くから人々は「暑気払い」と呼ばれる風習を大切にしてきました。今回は、頭に素焼きの皿をのせて灸を据える「ほうろく灸」、夏の定番「土用の丑の日のウナギ」、そして江戸時代の“飲む点滴”「冷やし甘酒」の3つを通して、日本の涼の知恵をひもときます。

【1】ほうろく灸

「ほうろく灸」とは、日蓮宗で江戸時代から続けられている伝統行事です。かつて、武将が「暑さにやられた(暑気あたり)」際、兜の上からお灸を据えたところ、「頭がスッキリした」ことから広まったといわれています。

この由来にちなみ、

「夏の土用の丑の日(1年で最も暑い日)」に、

「頭痛を引き起こす鬼」を「熱と呪文」で追い払う目的で行われます。

※現在でも土用の期間中は、各地のお寺で『ほうろく灸』を行っています。

<1-1>ほうろく灸の方法

「頭の中の鬼を追い出す」呪文が書かれた、「炮烙」(ほうろく)という素焼きの器を「頭のツボ」(百会)に乗っけてその上にお灸をします。

<1-2>ほうろく灸の効果(とされるもの)

- 頭痛除け

- 中風(脳卒中・麻痺など)封じ

- 夏バテ防止(暑気払い)

【2】夏の土用丑の日

「土用(どよう)」は、各季節の変わり目の前18日間を指します。

| 各季節の変わり目 | 始まり | 土用の開始日(目安) |

|---|---|---|

| 立春(春) | 2月4日頃 | 1月17日頃(冬の土用) |

| 立夏(夏) | 5月5日頃 | 4月17日頃(春の土用) |

| 立秋(秋) | 8月7日頃 | 7月20日頃(夏の土用) |

| 立冬(冬) | 11月7日頃 | 10月20日頃(秋の土用) |

※土用は、季節の終わりに割り振られるので「土用の明け」は次の季節の始まる日の前日をさします。

<2-1>「土用」と五行説の関係

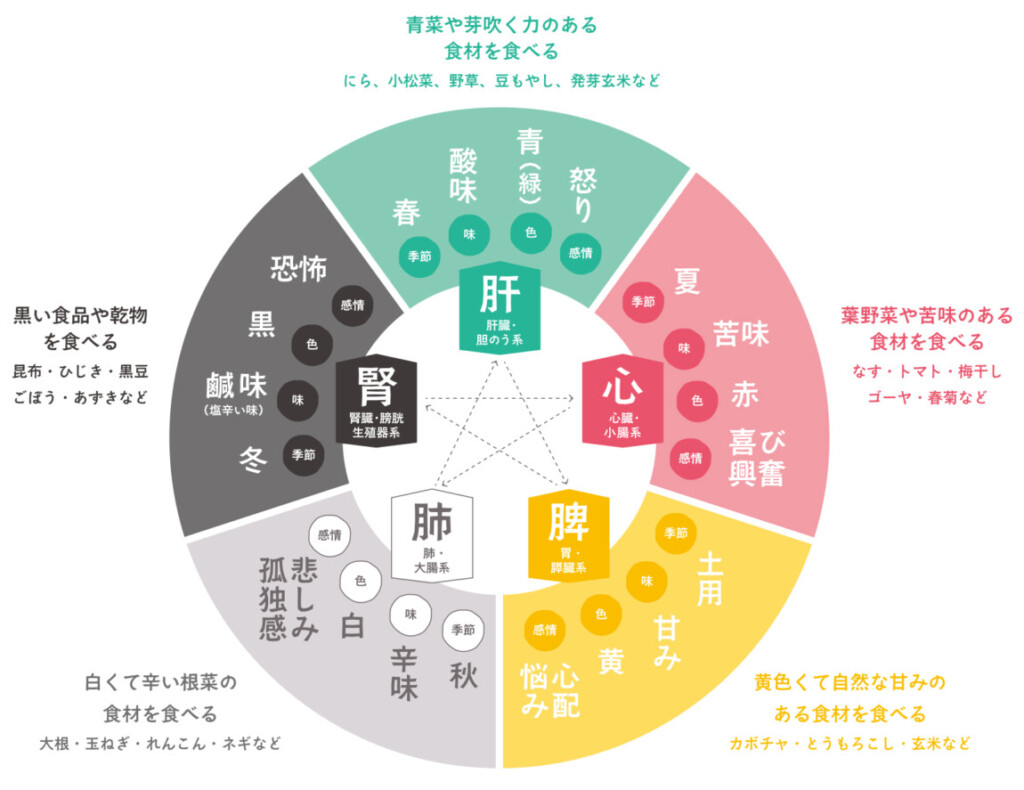

土用は、中国から伝わった陰陽五行説からきています。「世の中の全てが木・火・土・金・水の5つの要素で成り立つ」・・・というのが五行説です。この五行説を季節に当てはめると以下のようになり、「5つの要素」のうち「土」に該当する季節がありません。そこで、『土-季節の変わり目である立春・立夏・立秋・立冬の前18日間』として割り当て、この期間を「土用」と呼ぶことにしました。

| 五行 | 季節の対応 |

|---|---|

| 木 | 春 |

| 火 | 夏 |

| 土 | (空白)→ 季節の変わり目に割当て |

| 金 | 秋 |

| 水 | 冬 |

<2-2>土用の丑の日とは?

「丑の日」とは、十二支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)の「丑(うし)」の日です。土用期間中に丑の日にあたる日を「土用の丑の日」と言います。また、土用期間中に「丑の日」が2回くる場合があり、2回目を「二の丑」と呼びます。 一般的には「夏の土用丑の日」にウナギを食べたり、「ほうろく灸」が行われたりします。

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| 土用 | 「季節の変わり目」の前18日間 |

| 丑の日 | 十二支の「丑」に当たる日(約12日に1回) |

| 土用の丑の日 | 土用期間中の丑の日 |

| 二の丑 | 土用に丑の日が2回ある年の、2回目の丑の日 |

【3】その他の暑気払い

「暑気払い(しょきばらい)」とは、夏の暑さによる体調不良や“夏バテ”を防ぐために、心身を整える風習や行動のこと。古くは神仏に祈願したり、薬湯やお灸、滋養のある食べ物を摂ることで、無病息災を願いました。現代でも、冷たい飲み物や食事、温泉、マッサージなど、さまざまな形で“暑気払い”が行われています。

<3-1>鰻を食べる

「土用の丑の日」は、季節の変わり目である“土用”の期間中に訪れる「丑の日」のこと。特に夏の土用は体調を崩しやすく、古くから滋養のある食べ物を食べる習慣がありました。

中でもウナギは、ビタミンAやB群が豊富で、疲労回復や食欲増進に効果的。江戸時代、夏に売れないウナギをどうにかしたいという鰻屋の相談を受けた平賀源内が「本日、土用の丑の日」と書いた張り紙を勧めたところ、大繁盛したという逸話も有名です。

2025年の夏の土用の丑の日は、7月19日(土)と7月31日(木)。この日にウナギを食べて、夏を元気に乗り切りましょう!

※韓国では、特に夏の暑さが厳しい時期に参鶏湯(サムゲタン)を食べる習慣があります!

👉韓国の夏バテ対策!疲労回復から美肌まで叶える夏の保養食&ドリンク7選

<3-2>冷やし甘酒

意外かもしれませんが、甘酒はもともと夏の飲み物でした。江戸時代には、栄養価の高さから「飲む点滴」として重宝され、夏バテ防止のために冷やして飲まれていたのです。

行商人が桶に甘酒を入れて売り歩く姿は、江戸の夏の風物詩。米麹から作られる甘酒はノンアルコールで、ブドウ糖やビタミンB群、アミノ酸が豊富。現代でも、冷やし甘酒は夏の健康ドリンクとして見直されています。