夏の陽気が、あなたの冬の不調を癒す。三伏天灸で“冷え体質”を根本ケア!

毎年7月中旬〜8月上旬に訪れる「三伏天」は、一年で最も暑く、陽気が最も高まる時期。この自然のエネルギーを利用して、寒さで悪化する持病や慢性症状を予防・改善する伝統療法が「三伏天灸(さんぷくてんきゅう)」です。冷え性、アレルギー、喘息、夏バテ…。これらに悩む方こそ知っておきたい、中医学の知恵を解説します。

📅【2025年 三伏天スケジュール】

- 🔥 初伏:2025年7月20日(日)

- ☀️ 中伏:2025年7月29日(火)

- 🌾 末伏:2025年8月8日(金)

※年によって日付は変動します。毎年チェックを!

【1】三伏天とは?

三伏天(さんぷくてん)は、陰陽五行説に基づく暦の概念で、夏至後の第三の庚の日から始まる、一年で最も暑い時期(通常7月中旬〜8月上旬)を指します。この時期は、自然界の陽気が最も盛んであり、中医学では体内に陽気を取り込みやすい時期とされています。

「三伏」とは、初伏・中伏・末伏の3つの庚(かのえ)の日を指し、それぞれ以下のように定義されます

- 初伏:夏至(6月21〜22日頃)以降の3回目の庚の日

- 中伏:夏至以降の4回目の庚の日

- 末伏:立秋(8月7〜8日頃)以降の最初の庚の日

年によって三伏の期間は30日または40日となり、2025年は7月20日〜8月8日が三伏期間です。

※「天」は中国語で「日」を意味する場合があり、「三伏天」は「三伏の日々」を表します。

<1-1>三伏天の養生習慣

- 中国では「三伏天の間は冷たい物を控え、体を冷やしすぎないようにする」ことが推奨されます。

- これは、陽気が最も盛んな時期に陰気(冷え)を取り除くという「冬病夏治(とうびょうかち)」の考え方に基づいています。

<1-2>十干とは?

- 十干(じっかん)は古代中国の暦法で、日付や年を10種類の要素で表す方式です。

- その10種類は:甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸。

- 「庚の日」は7番目にあたり、金の陽(兄)=かのえ(金の兄)に対応します。

【2】三伏天灸(三伏貼)とは?

- 三伏天灸(さんぷくてんきゅう)は、一年で最も暑い時期「三伏天」の期間に行う中医学の養生法です。通常、三伏天の初伏・中伏・末伏それぞれの日に1回ずつ(年3回)施術されるのが一般的です。

- この療法は、「冬の病は夏に治す(冬病夏治)」という中医学の理論に基づき、寒さや冷えによって悪化する慢性疾患を、夏の陽気を活用して改善することを目的としています。

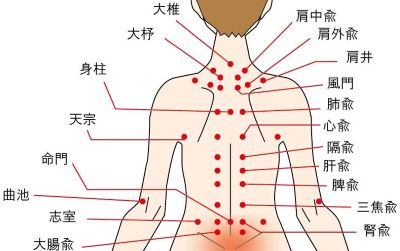

- 中医学の「天灸療」の一つで、背中のツボに漢方薬を練った膏薬を貼ることで、陽気を体内に取り込み、免疫力を高めるとされます。

注意事項(禁忌・副作用)

三伏天灸には一部以下のような注意が必要な人がいます:

- 皮膚アレルギーがある方(生薬の刺激に弱い場合あり)

- 妊婦・授乳中の方(附子や麻黄などの成分が不適切な可能性)

- 高熱のある急性疾患中の方(陽気を補う治療が逆効果になる場合)

📌 使用するツボの例

- 大椎(だいつい)

- 定喘(ていぜん)

- 肺兪(はいゆ)

- 風門(ふうもん)

- 腎兪(じんゆ)

→ 主に呼吸器や免疫系、腎の働きを活性化させる目的で選ばれます。

📌使用される代表的な生薬とその効能

| 生薬名 | 主な効能・作用 | 特徴・用途例 |

|---|---|---|

| 白芥子(はくがいし) | 温肺・化痰・止痛 | 咳・胸痛・関節痛。消化促進効果あり。 |

| 細辛(さいしん) | 鎮痛・鎮咳・温裏 | 冷え性、アレルギー性鼻炎にも効果。 |

| 附子(ぶし) | 温裏・散寒・鎮痛 | 強力な温め作用。毒性があるため加工使用。 |

| ヨモギ | 温中・浄血・抗炎症 | 冷え性・皮膚疾患・入浴や灸にも利用。 |

| 麻黄(まおう) | 発汗・鎮咳・平喘 | 風寒感冒・喘息に。エフェドリン含有。 |

| 半夏(はんげ) | 化痰・止嘔・整腸 | 湿痰を除去し胃腸を整える。 |

| 杏仁(きょうにん) | 止咳・潤肺・通便 | 咳・喘息・便秘に。呼吸器症状改善。 |

| 黄芩(おうごん) | 解熱・抗菌・止血 | 発熱・下痢・湿疹などに有効。 |

| 甘草(かんぞう) | 解毒・鎮痛・調和薬効 | 咳止め・薬の調整役として多用。 |

| 生姜汁(しょうがじる) | 温中・止嘔・散寒 | 吐き気・風邪の初期に。体を温める。 |

※これとは逆に「夏の病を冬に治す」という観点から、冬にも「三九天灸(さんきゅうてんきゅう)」と呼ばれる同様の療法が行われます。こちらは一年でもっとも寒い「三九天(冬至以降の最も寒い日)」に行われ、冷え性や自律神経の不調改善などに用いられます。

<2-1>三伏貼・三伏天灸・天灸療の違い

これらはすべて「三伏天」と呼ばれる一年で最も暑い時期(夏の盛り)に行う中医学の季節療法です。

| 項目 | 三伏貼(さんぷくちょう) | 三伏天灸(さんぷくてんきゅう) | 天灸療(てんきゅうりょう) |

|---|---|---|---|

| 定義 | 三伏天に行う貼付療法の総称 | 三伏貼の一種で、「灸」の原理を応用したもの | 天(季節の気)を活用する灸療法の総称 |

| 方法 | 辛温性の生薬を膏薬状に練り、ツボに貼る | 生薬の温熱刺激で灸と同様の効果を得る | 皮膚に貼るだけで灸効果を得る非侵襲的療法 |

| 特徴 | 伝統的な貼付法、火を使わない | 熱感・刺激感を与えることで、陽気を補う | 火や針を使わず、体表から気を取り入れる |

| 呼称 | 「三伏貼」「天灸」とも呼ばれる | 「天灸」「三伏天灸」とも呼ばれる | 総称として「天灸療」 |

| 現在の使われ方 | 「天灸」や「三伏天灸」と混同されることが多い | 多くの場合「三伏貼」とほぼ同義語で使用される | 包括的な概念として説明に使われることが多い |

※「三伏天灸」は「三伏貼」の中でも、特に灸の原理を取り入れた治療法です。そして、「天灸療」はそれらを含む中医学の灸療法の総称です。

<2-2>三伏天灸の効果

下図をご覧下さい。中医学的に「庚の日」は「大腸」、 「三伏天の翌日:辛の日」は「肺」に属します。

そのため、この時期は「消化器系・呼吸器系」の治療に適しており、また、陽気が最も盛んな事から、以下の治療に適した時期と考えられています。

- アレルギー性鼻炎

- 胃痛

- 風邪の予防

- 暑気あたりを防ぐ

- 喘息

- 慢性気管支炎

- 慢性の下痢